Parece evidente que la educación juega un papel clave en nuestras formas de entender mundos, relaciones y cuerpos, tanto desde el feminismo como para quienes se construyen políticamente en su resistencia tozuda. Pero es una verdad a medias, pues oculta el carácter estructural, sistemático y material de las desigualdades y las inercias que las reproducen. Urge revertir esto, más en un contexto de institucionalización y profesionalización que dice tanto de nuestros éxitos colectivos como de sus potenciales derivas elitistas.

¿Por qué y cómo?

¿Por qué y cómo “educar en igualdad” cuando no existe? La respuesta apunta a fomentar valores y virtudes cívicas que nos acerquen a ella. Es importante, pero también parcial. La igualdad es un horizonte, aparentemente consensual y armónico (más allá de recalcitrantes voceros que pretenden marcarnos la agenda política), y las desigualdades son reales y conflictivas. ¿No deberíamos educarnos frente a la desigualdad, aprender a identificarla, a cuestionarla y a que nos incomode en sus diversas expresiones interconectadas de privilegios y desventajas?

Pensemos en la división sexual del trabajo en el sistema educativo. El porcentaje de profesoras disminuye a medida que ascendemos en los niveles formativos. En la universidad, el 60% del personal de administración y servicios (PAS) son mujeres, dato que prácticamente se invierte para el personal docente e investigador (PDI). Si fijamos la lupa en cada grupo, el 75% del PAS de categoría C2 son mujeres, porcentaje que va menguando hasta llegar al 53,3% en A1, y entre el PDI, prácticamente el 80% de las cátedras las ocupan varones. Del personal subcontratado en cafeterías o servicios de limpieza, qué decir.

Toda actividad de sensibilización es poca; pero no hay taller, jornada o asignatura que pueda desmontar en tres horas, un día o un semestre lo que aprendemos día a día por la vía de los hechos. Desvelar las desigualdades que se derivan de los procesos de diferenciación social (sexo-genérica, de clase, por racialización, capacitismo, etc.), identificarlas en nuestros contextos para comprender sus implicaciones y promover una sociedad justa e inclusiva, son los desafíos ineludibles del sistema educativo.

Análisis conjunto

Creemos que las diferencias se van disolviendo, y a veces lo hacen, pero también se rearticulan. Sirva de ejemplo cómo la incorporación de mujeres a la carrera de Medicina no encuentra contraparte en Enfermería, donde la tradicional feminización, lejos de descender, se agudiza. Quizá no se trate solo de fomentar el interés científico de las niñas, cargando sobre sus espaldas el supuesto déficit y la tarea de alcanzar el horizonte igualitario, sino de analizar conjuntamente la necesidad de transformar el propio marco de relaciones y promover la incorporación masculina a tareas y ámbitos que estos eluden o ignoran por estar peor considerados y pagados.

Visibilizar sesgos de género, revisar críticamente planes de estudios, programas y bibliografías dominadas por hombres blancos europeos y/o anglófonos no bastará si asumimos acríticamente una concepción elitista (y patriarcal) de la ciencia y el conocimiento que nos desconecta de las prácticas y de la gente. Aquí tenemos mucho que pensarnos la gente universitaria, pues a veces nuestras experticias e inercias academicistas pesan demasiado.

El sistema educativo ha sido un importante motor de cambio, pero su potencia es directamente proporcional a su enunciación en colectivo

El sistema educativo ha sido un importante motor de cambio, pero su potencia es directamente proporcional a su enunciación en colectivo. Las lógicas neoliberales y las contabilidades curriculares no deberían hacernos perder esto de vista, particularmente a quienes menos amenazados podemos sentirnos por ellas. Democratizar el saber y las instituciones es, pues, otro desafío importante.

Contar con más profesionales con formación feminista que nunca debería redundar en beneficio de las mujeres y demás sujetos discriminados por su expresión sexo-genérica. Podemos aprender de otros espacios que, aun con recursos escasos, promueven formas de hacer más horizontales, propias de nuestra historia feminista, y procesos más inclusivos de producción de saberes que generan diagnósticos colaborativos sobre cómo podemos mejorar nuestro entorno, imaginando posibilidades juntas (y juntos) y disfrutando al ponerlas en marcha.

Tiempos potentes

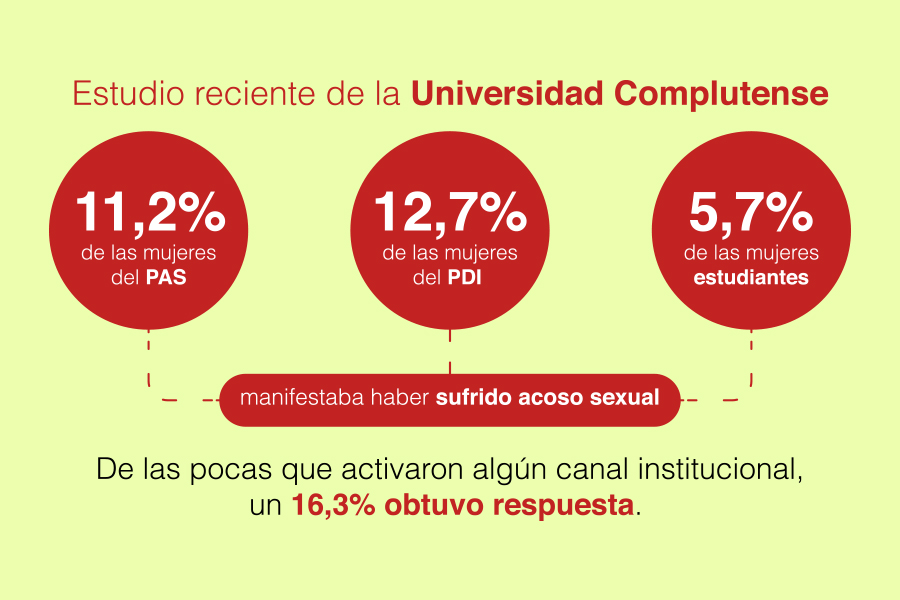

Vivimos tiempos de potentes movilizaciones contra las violencias machistas. El sistema educativo no es inmune a ellas. En un estudio reciente de la Universidad Complutense, el 11,2% de las mujeres del PAS, el 12,7% del PDI y el 5,7% de las estudiantes manifestaba haber sufrido acoso sexual. De las pocas que activaron algún canal institucional, un 16,3% obtuvo respuesta.

Los protocolos de acoso y las unidades de igualdad quedan en un cruel telón de oropel cada vez que minimizamos un caso, desatendemos a una víctima y excusamos al agresor (más común cuando es docente) para no empañar reputaciones institucionales. Porque jactarse de un compromiso contra la violencia en abstracto mientras se ponen trabas a su identificación y erradicación, produce dolorosas revictimizaciones. Ahí también podemos aprender de lo que sucede en las calles y en las redes: visibilizar las violencias machistas y tomar partido por quienes las sufren, frente a la impunidad de quienes la perpetran; y, sobre todo, contra las desigualdades que les sirven de caldo de cultivo.

En la Asamblea de Mujeres de Universidad, allá por los años 80, aprendí que, más que de teorías o valores, el feminismo, como cualquier movimiento emancipatorio, va de prácticas colectivas; esto es, ha de practicarse juntas, tomando en consideración nuestras múltiples diversidades, diferencias y desigualdades, y tener vocación práctica de transformación social. Ese es el mayor reto.